Settembre 2025 è stato per l’Italia il terzo più caldo per il mare, il nono per la terraferma. I dati Copernicus

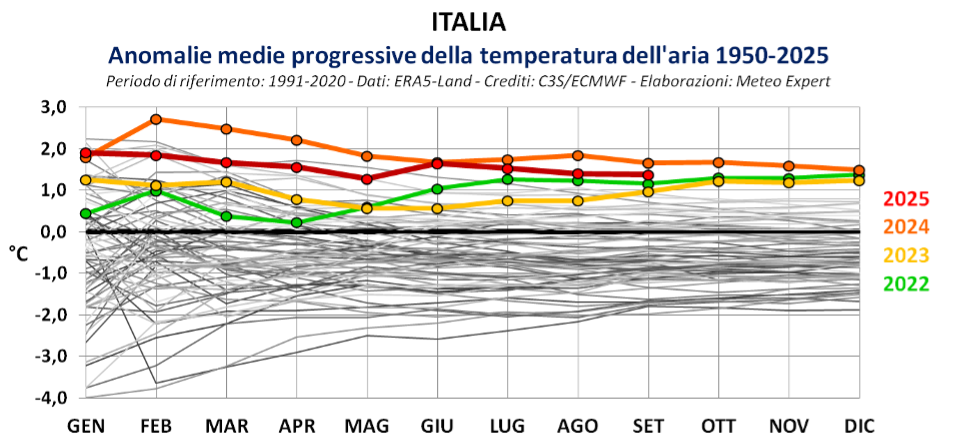

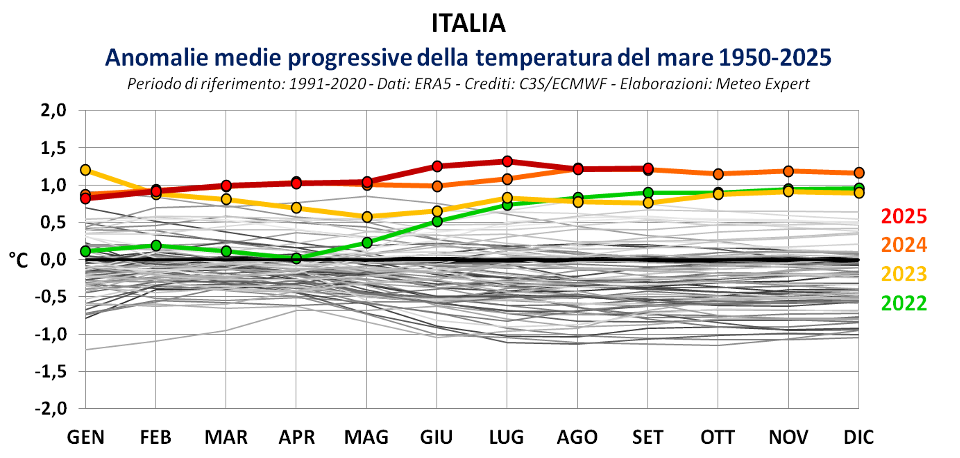

Con il contributo di settembre, il 2025 resta, per ora, l’anno più caldo dal 1950 per le acque superficiali dei mari che bagnano le coste italiane, il secondo più caldo, dopo il 2024, per l’aria a due metri dal suolo nazionale. Ecco cosa raccontano i dati mensili storici della rianalisi climatica ERA5 di Copernicus ritagliati lungo i confini dell’Italia.

In continuità con una delle estati italiane più calde dal 1950, l’autunno meteorologico si è aperto con temperature decisamente anomale sia per la terraferma sia, soprattutto, per i mari. Ormai giunti a pochi passi dalla fine dell’anno, il 2025 continua così a mantenere saldo, almeno per ora, il record di temperatura del mare, mentre resta al secondo posto per la temperatura dell’aria sulla terraferma, subito dopo il 2024.

E’ quanto emerge dall’analisi dei dati mensili storici di ERA5 ed ERA-Land, la rianalisi climatica sviluppata dal Copernicus Climate Change Service (C3S) del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF), resi disponibili attraverso il Climate Data Store di Copernicus.

Si tratta di dati globali uniformemente distribuiti su griglie 3D, derivati dai rilievi di stazioni meteorologiche, palloni sonda, boe, navi, aerei e satelliti: un prezioso strumento utilizzato dalla comunità scientifica per studiare il clima della Terra e i suoi cambiamenti.

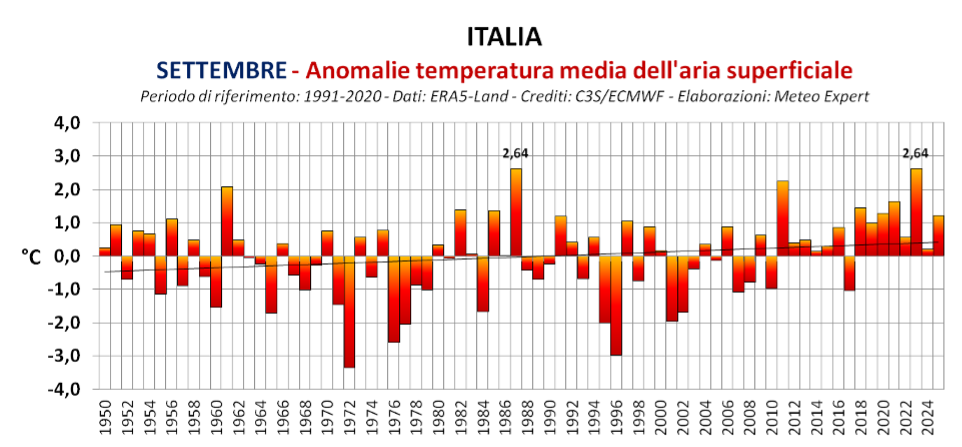

Temperatura dell’aria a 2 metri dal suolo

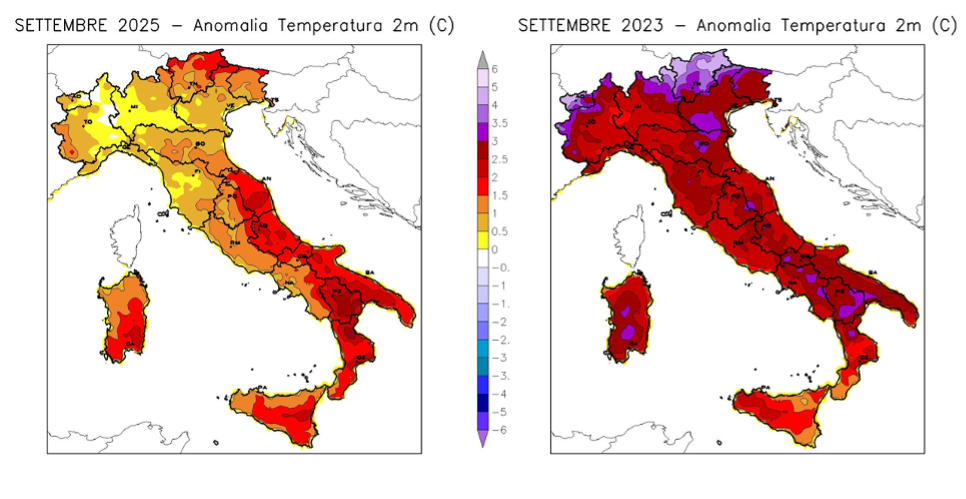

Secondo i dati ERA5-Land di Copernicus, la temperatura media dell’aria a due metri dal suolo registrata a livello nazionale nel settembre 2025 è stata di 18,06°C, un valore molto elevato per il primo mese dell’autunno meteorologico, di poco inferiore alla media climatica di giugno. Con un’anomalia di +1,22°C rispetto alla media di riferimento 1991-2020, il mese da poco concluso è stato infatti il nono mese di settembre più caldo per l’Italia dal 1950, nonché il 28esimo mese consecutivo con un’anomalia positiva a livello nazionale. A spingere la temperatura ben oltre la norma sono stati i valori eccezionalmente elevati raggiunti nella prima e, soprattutto, nella terza settimana del mese: un colpo di coda dell’estate prima della brusca svolta autunnale associata all’arrivo, proprio il giorno dell’equinozio, della tempesta Alessio, così denominata dall’Aeronautica Militare nell’ambito del progetto europeo “Storm Naming”.

La distribuzione delle anomalie termiche sul territorio italiano evidenzia valori positivi particolarmente elevati sulle Alpi orientali, nelle regioni del Medio Adriatico, in gran parte del Sud e delle Isole: zone in cui l’anomalia ha superato +1,5°C, con picchi superiori a +2,5°C tra Basilicata e Calabria. Ampie porzioni del Nordovest e dell’Alta Toscana hanno invece sperimentato temperature medie mensili prossime alla media climatica. Nel settembre più anomalo degli ultimi 76 anni, due anni fa, la temperatura media nazionale raggiunse il valore record di 19,48°C: 2,64°C in più rispetto alla media climatica (come nel 1987), con anomalie superiori a +2°C in quasi tutto il Paese e picchi oltre +3°C su gran parte delle Alpi.

Dove è posizionato il 2025 rispetto a tutti gli altri anni, a tre mesi dalla sua conclusione? Con un’anomalia media gennaio – settembre di +1,38°C, per il momento l’anno in corso si mantiene al secondo posto della classifica degli anni più caldi dal 1950, preceduto dal 2024 (anomalia media gennaio-settembre +1,66°C) e seguito dal 2022 (+1,16°C) e dal 2023 (+0,97°C), distanze enormi dall’anomalia media di -1,97°C registrata nei primi 9 mesi del 1984, il valore più basso dal 1950.

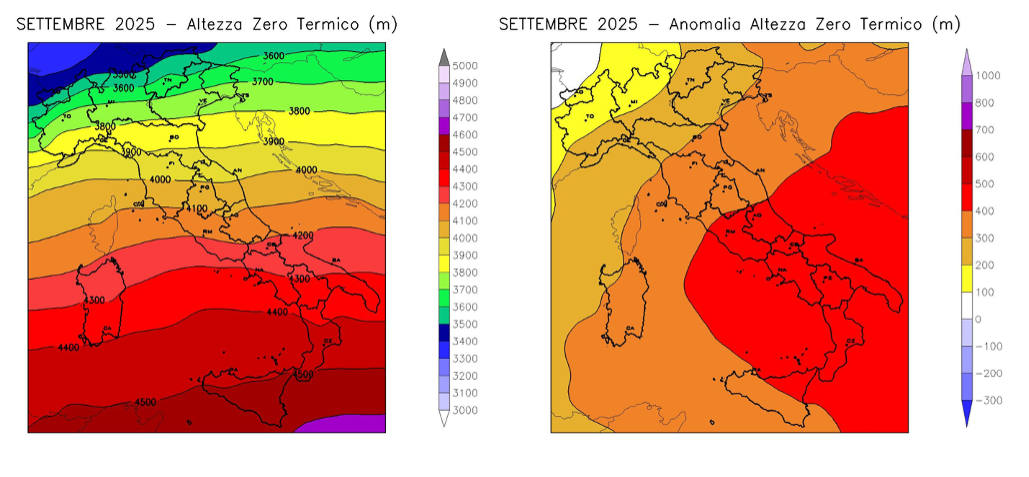

Altezza dello zero termico

Per conoscere la situazione termica in quota, possiamo affidarci all’analisi dell’altezza dello zero termico, cioè l’altezza sul livello del mare alla quale la temperatura dell’aria raggiunge il valore di 0°C. Scopriamo, così, che all’inizio dell’autunno meteorologico lo zero termico ha raggiunto quote medie comprese fra 3500 e 3600 metri sulle Alpi: +100-200 metri rispetto alla media 1991-2020 sui settori occidentale e centrale, anche +300 metri sul settore orientale. In perfetta continuità con l’estate nera dei ghiacciai, il mese di settembre ha infatti visto condizioni favorevoli al proseguimento della fusione anche alle quote più elevate fino all’equinozio.

Poco dopo la prima metà del mese, le temperature in quota hanno raggiunto valori fortemente anomali e lo zero termico ha sfiorato i 5000 metri, soglia superata in più di una occasione durante l’estate. Il giorno 17, ad esempio, secondo il radiosondaggio di Cuneo Levaldigi lo zero termico ha toccato i 4982 metri, mentre il pallone sonda lanciato a Payerne (Svizzera) lo ha individuato a 4740 metri. Stando ai dati diffusi da Meteo Valle d’Aosta, il picco del caldo in quota sul settore alpino occidentale è stato raggiunto il 18 settembre, giorno in cui al Plateau Rosa (3500 m) la temperatura non è scesa al di sotto di +3.4°C ed ha raggiunto un valore massimo di +11.4°C, con conseguente “gran fusione del ghiacciaio”.

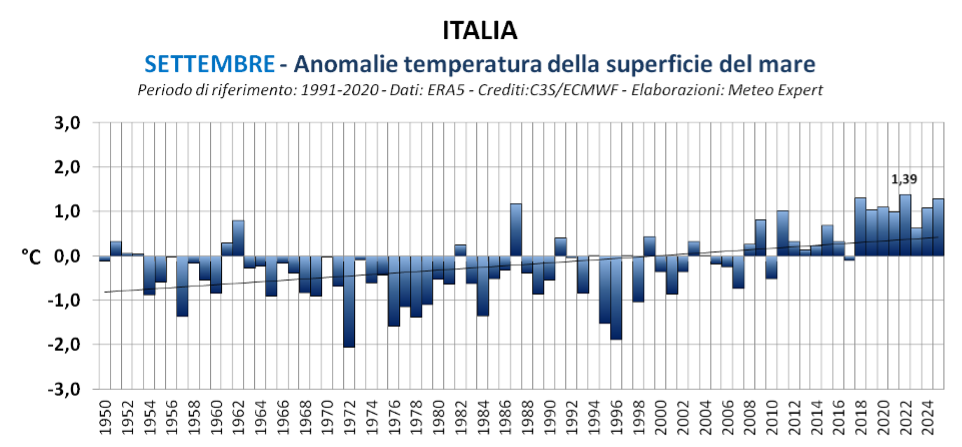

Temperatura del mare

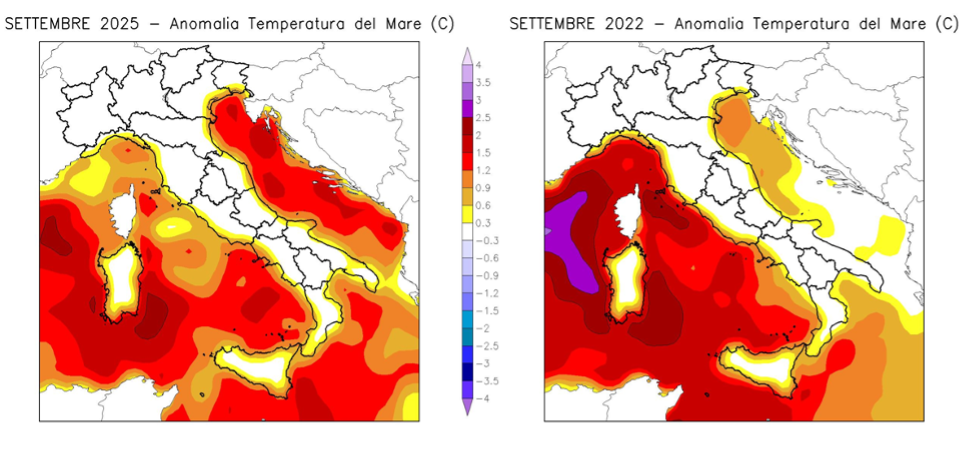

Secondo i dati della rianalisi climatica ERA5 di Copernicus, la temperatura media delle acque superficiali dei mari che circondano l’Italia, compresi fra 36-47°N e 6-20°E, nel settembre 2025 è stata di 25,51°C: 1,30°C in più rispetto alla media climatica 1991-2020. Un’anomalia così elevata porta il primo mese dell’autunno meteorologico di quest’anno al terzo posto del ranking dei mesi di settembre più caldi degli ultimi 76 anni, a meno di un decimo di grado dal settembre record del 2022 e a solo un centesimo di grado dal settembre 2018.

I bacini che circondano la Sardegna hanno accumulato, come spesso accade, un maggior surplus di calore rispetto agli altri mari, presentando anomalie in alcuni punti comprese fra +2 e +2,5 gradi. Anche gran parte dell’Adriatico, il Basso Ionio e il Basso Tirreno hanno registrato anomalie superiori a +1°C, mentre la temperatura delle acque superficiali dei restanti mari si è mantenuta su valori un po’ più vicini a quelli storici.

Nel settembre record del 2022, tutti i mari di Ponente e lo Stretto di Sicilia raggiunsero temperature eccezionalmente elevate per il periodo, con anomalie quasi ovunque superiori a +1,5°C e punte fino a +3°C nel Mar di Sardegna e Mar di Corsica. La temperatura del Basso Adriatico rimase invece entro i limiti della norma.

Se calcoliamo l’anomalia media della temperatura del mare dei primi 9 mesi del 2025 (anomalia gennaio-settembre 2025) e la confrontiamo con l’anomalia gennaio-settembre di tutti gli altri anni a partire dal 1950, con +1,22°C troviamo il 2025 di nuovo al primo posto della classifica degli anni più caldi per il mare, seguito a brevissima distanza dal 2024 (+1,21°C), poi dal 2022 (+0,89°C) e dal 2023 (+0,76°C).

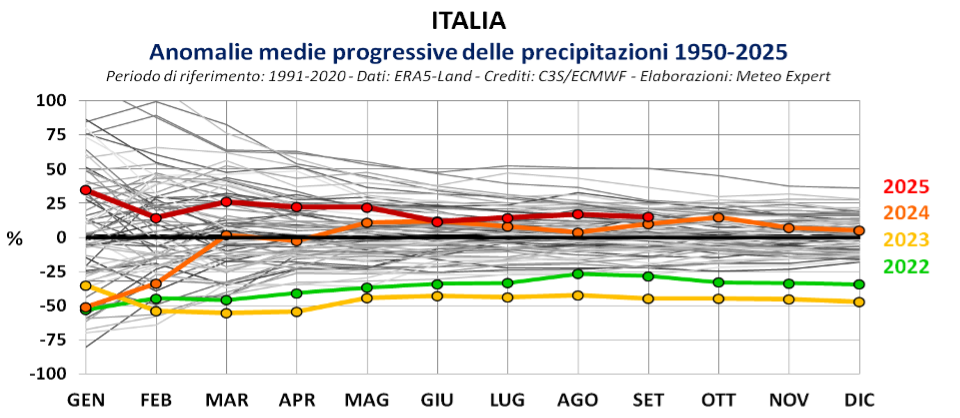

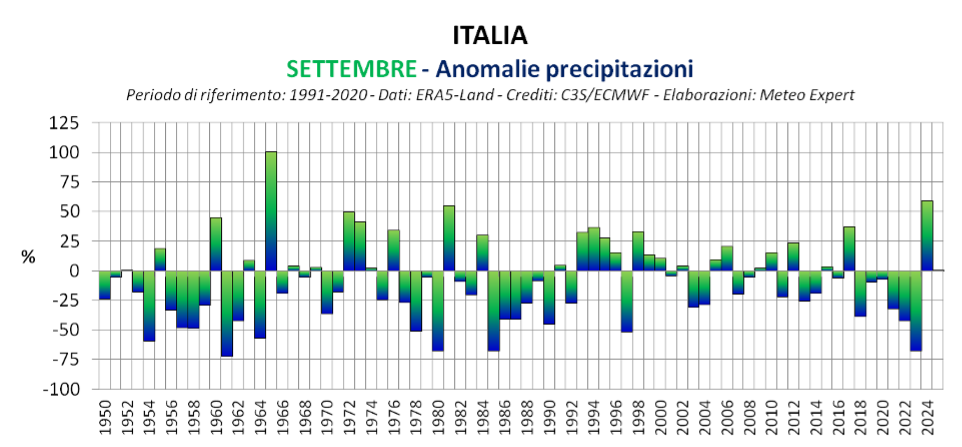

Precipitazioni

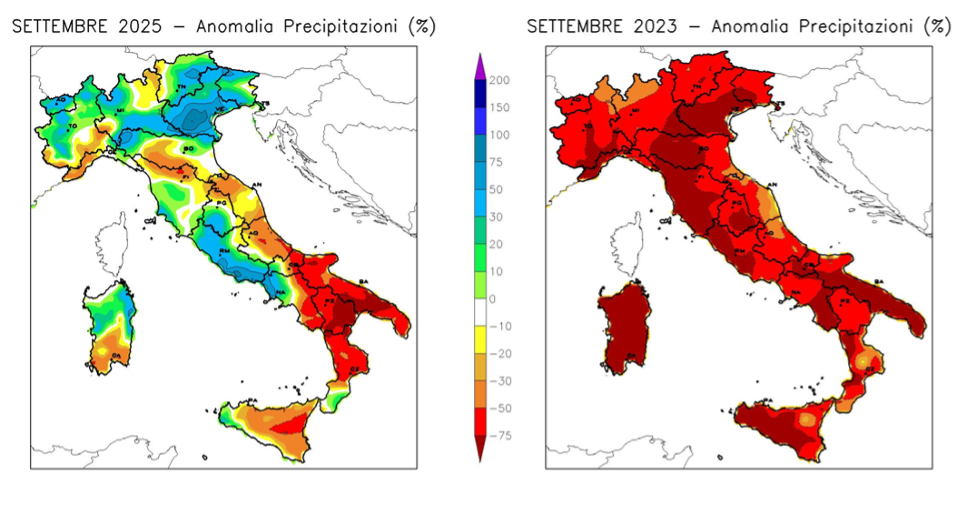

Secondo i dati ERA5-Land di Copernicus, con un’anomalia di +1%, settembre 2025 è stato il trentesimo settembre più umido dalla metà del secolo scorso a livello nazionale: un nuovo valore positivo, seppur piccolissimo, che va ad aggiungersi alle anomalie positive di tutti i mesi del 2025 precedenti, se escludiamo febbraio e giugno. Anche l’anno scorso il mese di settembre fu più piovoso della norma, ma con un eccesso del 59%, che lo rese il secondo mese di settembre più umido dal 1950, dopo il record del 1965 (+100%). Il primo mese dell’autunno meteorologico del 2023, al contrario, sarà ricordato come il settembre più secco degli ultimi 40 anni: cadde, infatti, solo un terzo della pioggia attesa.

L’anomalia prossima a zero del settembre 2025 è il risultato di ben bilanciati contrasti distribuiti sul territorio italiano. Il dettaglio per settore geografico permette infatti di rilevare un eccesso di precipitazioni al Nord (+14 %) e un deciso difetto al Sud (-38%) e in Sicilia (-34%), come già frequentemente accaduto nel corso dell’anno. Anomalia leggermente negativa anche per le regioni centrali (-2%) e la Sardegna (-3%), che hanno ricevuto meno piogge del normale lungo il versante adriatico e sul settore meridionale, rispettivamente, e un eccesso sulle altre zone. Due anni fa, nel 2023, tutta l’Italia ricevette meno della metà delle piogge attese, con grave difetto soprattutto in Veneto, Emilia, Toscana, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Se alle piogge cadute da gennaio alla fine dell’estate meteorologica aggiungiamo le precipitazioni portate dalle nove perturbazioni che hanno attraversato l’Italia lo scorso settembre, tra cui la tempesta equinoziale Alessio con le sue enormi quantità d’acqua, scopriamo che, a tre mesi dalla fine dell’anno, l’anomalia pluviometrica media gennaio-settembre 2025 si mantiene positiva (+15%) e leggermente superiore a quella del 2024 (+10%). I due anni precedenti, al contrario, sono stati i più secchi mai sperimentati dall’Italia, in particolare il 2023 con l’anomalia gennaio-settembre record di -45%, poi mantenuta, e leggermente aggravata, fino alla fine dell’anno.